Accomplissement professionnel

Favorisez l'accomplissement professionnel

L’accomplissement professionnel, c’est le sentiment de se réaliser dans ce qu’on fait, de progresser, de se sentir compétent·e et utile, soutenu·e par un environnement de travail qui offre autonomie, reconnaissance et les bons outils pour avancer.

Or, dans un contexte économique incertain où l’on demande toujours plus aux salariés, avec moins de moyens, le travail s’est durci : exigences accrues, réduction des effectifs, management plus rigide. On s’est progressivement habitué à vivre dans un stress modéré constant, nuisible à nos capacités cognitives et à notre santé mentale.

À long terme, ce déséquilibre favorise l’apparition de burn-outs (liés à la surcharge) ou de bore-outs (liés au manque de sens ou de stimulation).

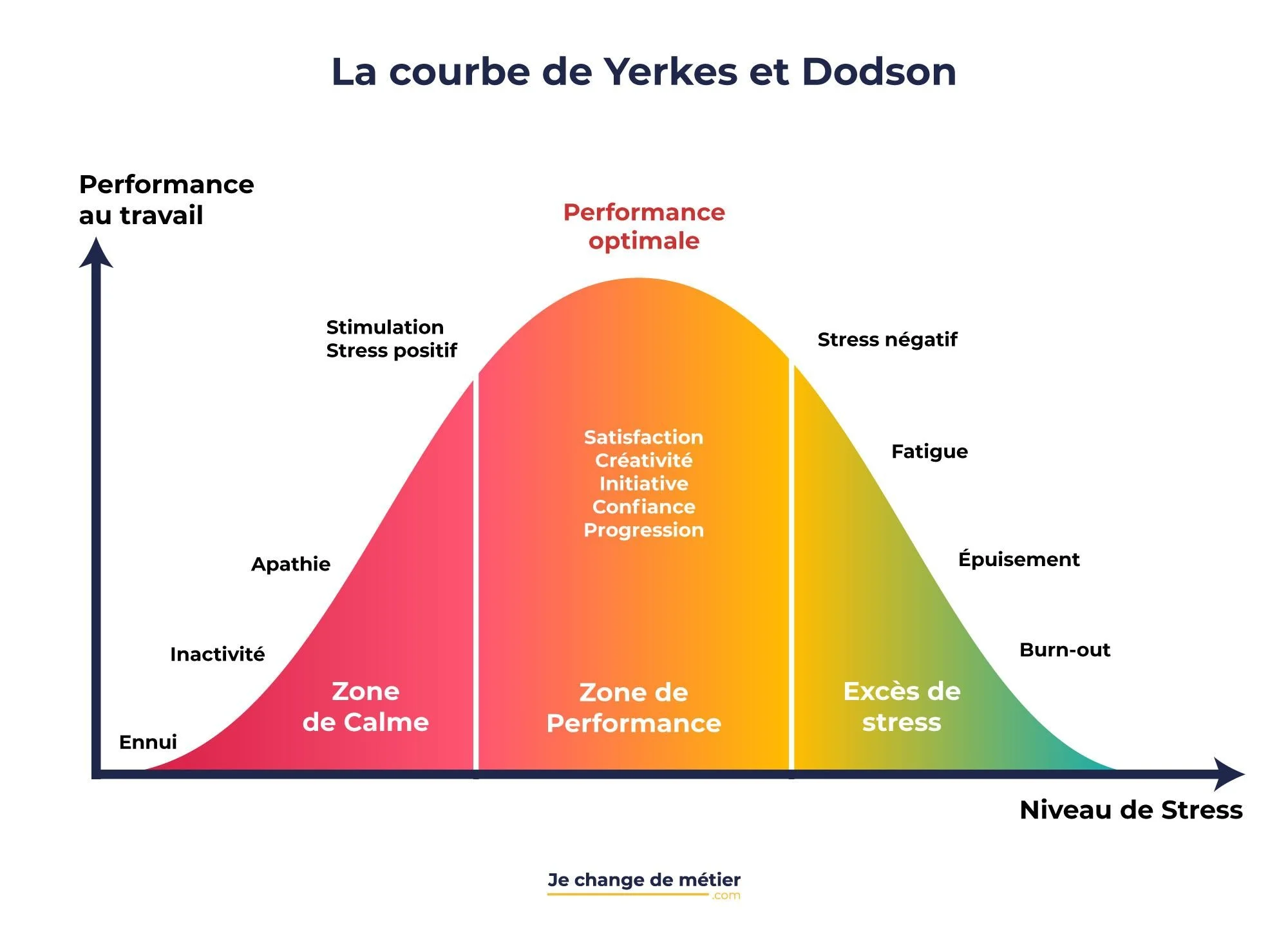

La courbe de Yerkes-Dodson illustre pourtant un principe simple : la performance augmente avec le niveau de stress, mais seulement jusqu’à un certain seuil. Au-delà, elle chute brutalement. Le niveau optimal dépend de la complexité des tâches, des compétences disponibles et de la confiance en soi.

Favoriser l’accomplissement professionnel, c’est aussi préserver la santé mentale, renforcer l’estime de soi et créer un terreau fertile pour la motivation durable. Quand un salarié se sent utile, fier, et en évolution, cela génère des émotions positives (joie, confiance, sentiment d’impact) qui sont, elles aussi, des moteurs de performance.

Pour permettre à chacun de s’accomplir, il faut donc retrouver un cadre de travail humain : soutenant, réaliste, stimulant sans être écrasant. Un cadre où l’on peut apprendre, être reconnu, évoluer — et retrouver la fierté de contribuer.

Les éléments clés pour permettre l’accomplissement professionnel :

Un management humain et empathique

Le rôle du manager est capital : il est le premier levier d’engagement ou de désengagement, bien avant la rémunération ou les conditions de travail.

Selon Gallup (State of the Global Workplace, 2023), 70 % de la variation de l'engagement d’une équipe dépend directement du management.

Un mauvais manager peut faire fuir les meilleurs talents, générer du stress chronique, des conflits, et détériorer l’ambiance collective.

À l’inverse, un management empathique, à l’écoute, qui valorise les réussites et accompagne les difficultés, favorise la satisfaction, la motivation et la performance durable, tout en réduisant les risques psychosociaux.

Aujourd’hui, dans un monde en tension permanente, le stress chronique réduit naturellement notre capacité d’empathie.

C’est pourquoi savoir rester calme, humain et empathique sous pression est devenu un atout rare et précieux - et devrait être au cœur des critères de recrutement et de formation des managers.

L’empathie n’est pas une compétence “douce” : c’est une compétence stratégique. Elle permet de :

mieux comprendre les besoins et émotions de ses équipes,

limiter les conflits et le stress relationnel,

favoriser la confiance, la coopération et la circulation des informations,

renforcer la qualité des décisions, grâce à une meilleure compréhension des points de vue,

et protéger la santé mentale des collaborateurs en créant un environnement de travail plus humain.

Sans empathie, le risque est l’effondrement progressif du lien humain au sein des organisations, avec des répercussions sur la qualité du travail, la cohésion d’équipe, et l’image même de l’entreprise.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Définir une politique managériale bienveillante, claire et alignée avec les attentes actuelles des salariés.

Ne plus promouvoir uniquement sur les performances techniques : manager est un métier, pas une récompense.

Recruter les managers en priorité sur leurs compétences relationnelles, leur intelligence émotionnelle et leur capacité d’empathie.

Mettre en place des binômes de managers : un référent technique + un référent humain.

Former à la communication non violente, à l’écoute active et à la gestion des émotions.

S’inspirer de l’entreprise libérée : renforcer la confiance, réduire les contrôles inutiles et donner plus d’autonomie aux équipes.

Investir dans le management, c’est éviter des milliers d’euros de pertes liées aux burn-outs, arrêts maladie, turnovers et désengagements silencieux.

Mais c’est surtout poser les bases d’une culture d’entreprise forte, humaine et pérenne.

Un cadre clair, responsabilisant et porteur de confiance

Les salariés d’aujourd’hui ont besoin d’autonomie, de clarté et de sens. Ils attendent d’être considérés comme des adultes capables, pas comme des exécutants sous surveillance. Les modèles de contrôle excessif, de micro-management ou, à l’inverse, de flou organisationnel, génèrent anxiété, perte de motivation et désengagement progressif.

Le bon management s’appuie sur la responsabilisation : il clarifie les objectifs, laisse de l’autonomie sur les moyens, accompagne avec des retours réguliers, et surtout, montre de la confiance.

Selon une étude de l’ANACT (2023), l’autonomie au travail est un des trois premiers facteurs protecteurs contre l’épuisement professionnel.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Cultiver une culture de la reconnaissance : valoriser les réussites, individuellement et collectivement, en interne comme en externe.

Définir des objectifs clairs, compréhensibles et atteignables, en lien avec la vision de l’entreprise et les aspirations de chacun.

Laisser une réelle autonomie sur les moyens, l’organisation du temps et les méthodes, dans le respect des responsabilités.

Mettre en place des feedbacks réguliers, centrés sur les avancées, les besoins de soutien, et les perspectives d’évolution.

Encourager la prise d’initiative, même si elle nécessite des ajustements : c’est un moteur d’apprentissage, de motivation et d’innovation.

Instaurer un vrai droit à l’erreur : dédramatiser les échecs pour permettre l’expérimentation et renforcer la sécurité psychologique.

Un management de confiance booste la motivation intrinsèque, la qualité du travail et la coopération inter-équipes.

Des ressources suffisantes et des objectifs réalistes

On ne peut pas produire un travail de qualité en étant en sous-effectif chronique, avec des objectifs irréalistes ou une pression constante.

Pourtant, c’est le quotidien de nombreuses équipes, confrontées à l'empilement des tâches, aux urgences à répétition, et à des attentes toujours plus élevées, sans moyens supplémentaires.

Selon une étude de la Dares (2023), près d’un salarié sur deux estime que ses effectifs sont insuffisants pour faire face à la charge de travail, une situation accentuée par les réductions budgétaires, les réorganisations et le télétravail.

Résultat : burnouts, arrêts maladie, sentiment d’échec, départs non anticipés. Même les salariés les plus engagés finissent par s’épuiser ou décrocher.

Sans conditions réalistes, la motivation ne suffit pas. Il est donc essentiel de considérer les ressources disponibles (temps, effectifs, énergie) comme de véritables indicateurs de pilotage, au même titre que les KPIs financiers ou commerciaux.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Adapter la charge de travail aux effectifs, au temps disponible et aux aléas du quotidien.

Recruter ou sous-traiter lorsque la pression devient structurelle — ne pas compenser indéfiniment par la “bonne volonté”.

Impliquer les équipes dans la définition des objectifs et des KPIs pour qu’ils soient atteignables et motivants.

Instaurer des phases de respiration, de recentrage ou de bilan après les pics d’activité : c’est vital pour la récupération.

Offrir des conditions de réussite, c’est nourrir l’estime de soi, l’efficacité, et la fierté professionnelle - trois piliers de l’engagement durable.

Des outils et processus fluides

Difficile de bien travailler avec des outils obsolètes, trop complexes ou chronophages. Le manque de moyens techniques, humains ou logistiques est une source majeure de frustration, de perte de temps et de désengagement.

Mais même avec les bons outils, des processus internes rigides, flous ou redondants peuvent freiner l’efficacité et générer du stress inutile.

Pour garantir un environnement de travail fluide, il faut agir à deux niveaux :

→ des outils adaptés, intuitifs, collaboratifs, souvent assistés par l’IA pour automatiser les tâches répétitives ;

→ et des processus clairs, simplifiés, alignés avec la réalité opérationnelle.

Quand les outils et les méthodes servent réellement le travail - au lieu de le complexifier -, les équipes retrouvent du temps, de l’énergie et de la motivation.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Évaluer régulièrement les outils utilisés : sont-ils vraiment intuitifs, efficaces et adaptés aux usages quotidiens ?

Co-construire les outils avec les utilisateurs finaux : écouter les besoins avant d'imposer une solution.

Intégrer des outils d’automatisation ou d’IA pour réduire la charge mentale liée aux tâches répétitives (reporting, organisation, planification).

Clarifier les circuits de validation, les règles internes et les modes de communication pour éviter les pertes d’information.

Identifier et supprimer les processus inutiles, les doublons ou les blocages récurrents qui freinent l’action.

Des outils bien choisis et des processus fluides, c’est la base d’un travail plus agréable, plus rapide — et d’une performance durable.

Perspectives d’évolution et apprentissage

L’envie de progresser, d’apprendre, ou de se réinventer ne concerne pas uniquement les jeunes diplômés. À tout âge, l’évolution professionnelle est un levier puissant de motivation, de fidélisation et de performance. À l’inverse, l’absence de perspectives claires peut provoquer du bore-out, du désengagement ou des départs vers des entreprises plus stimulantes.

Aujourd’hui, évoluer ne signifie plus forcément gravir les échelons d’une hiérarchie. Il s’agit aussi de pouvoir élargir son périmètre, se former à de nouvelles compétences, changer de rôle, explorer d’autres formats (missions transverses, mobilité interne, tutorat…). Ce qui compte, c’est de ne pas stagner - et de continuer à grandir professionnellement.

Selon le Baromètre Cegos 2023, 47 % des salariés considèrent qu’ils n’ont pas de perspectives claires d’évolution dans leur entreprise. Et d’après le Baromètre Centre Inffo 2022, 1 salarié sur 3 n’a accès à aucune formation chaque année. Ce manque de visibilité et d’opportunités freine l’engagement et alimente la lassitude.

L’évolution professionnelle passe donc aussi par la formation continue. Offrir des occasions d’apprendre, c’est à la fois renforcer les compétences internes, donner du sens au quotidien, et ouvrir des perspectives d’avenir.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Organiser des entretiens d’évolution professionnelle réguliers (tous les 6 à 12 mois).

Co-construire un plan de développement personnalisé : formations, mentorat, projets pilotes, mobilité interne.

Rendre la formation accessible à tous : catalogue interne, formats courts, MOOCs, webinaires, tutorat.

Offrir des voies d’évolution alternatives à la hiérarchie (parcours expert, missions transverses…).

Mettre en valeur les parcours inspirants de collaborateurs ayant évolué.

Encourager la curiosité et l’expérimentation, même en dehors du périmètre métier.

Miser sur l’évolution, c’est activer les leviers de motivation les plus puissants : la progression, la reconnaissance, et la projection dans l’avenir.

Valoriser les identités multiples

Aujourd’hui, de plus en plus de salarié·es refusent d’être définis par un seul rôle professionnel figé.

Ils aspirent à personnaliser leur poste, explorer d’autres sujets, et parfois cumuler plusieurs activités : projets freelance, engagements associatifs, pratiques artistiques ou entrepreneuriales.

Ce phénomène, appelé slashing, n’est pas une tendance marginale.

Selon une étude de l’INJEP (2022), près d’un actif sur trois cumule plusieurs activités, et ce chiffre monte à 47 % chez les moins de 30 ans.

Loin d’être une distraction, cette polyactivité nourrit la motivation, la montée en compétences et le sentiment de liberté.

L’ignorer ou la brider, c’est risquer d’éteindre l’envie… ou de la voir s’épanouir ailleurs.

Selon Deloitte (2021), 61 % des salarié·es souhaitent reconnecter leur travail à leur identité personnelle. Et quand cette richesse est reconnue et intégrée, l’engagement peut augmenter de 37 % (BetterUp, 2022).

Il est temps de valoriser les identités plurielles plutôt que de chercher à les canaliser. Car ce sont elles qui font la richesse, l’agilité et l’innovation d’une organisation.

Ce que vous pouvez mettre en place pour vos équipes :

Favoriser le job crafting : permettre à chacun d’ajuster une partie de ses missions en fonction de ses appétences ou talents (rédaction, formation, animation, transmission, etc.).

Encourager le slashing interne : offrir la possibilité de participer à plusieurs projets transverses ou de tester d'autres métiers via des passerelles temporaires.

Reconnaître et valoriser les slasheurs externes : artistes, bénévoles, side-projects… Au lieu de les freiner, les considérer comme une richesse créative et humaine.

Proposer des formations non obligatoires sur des sujets transverses ou “plaisir” : soft skills, artisanat, design, expression orale, etc.

Offrir du temps d’exploration mensuel : 1 à 2h pour nourrir une curiosité, un projet ou un apprentissage personnel, qui bénéficie in fine à l’entreprise.

Quand les collaborateurs sentent qu’ils peuvent évoluer, expérimenter et s’exprimer pleinement, ils deviennent plus engagés, plus fidèles, et plus innovants.

Un cercle vertueux bien plus puissant — et durable — que n’importe quel bonus ponctuel.

💡 Vous souhaitez structurer une vraie démarche de QVCT, mais ne savez pas par où commencer ?

Chez The Good Boss, nous avons conçu un protocole unique, véritable mode d’emploi pour garantir le succès durable de vos actions en faveur du bien-être au travail et de la performance sociale.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez nos accompagnements

Prêt à passer à l’action ? Réservez un appel découverte